昨年12月に本格着手して、さまざまな角度でITを駆使しながら進めてきています 。以下は、ここまでに確認できた結果の要点の書き出してまとめます。 当初計画した調査環境の整備が整ってから2週間ほどしか経っていませんが、当初の仮説とは少し異なる新たな仮説を立てています。

ATOMCAM2 撮影、画像キャプチャ(コンクリート劣化)カメラでの定点観測は2025/12/23より運用開始 今のところ、水は出てきていません。 同様に熱電対を入れた塩ビ管内にも。このシールを入れたので、壁の内側で結露が発生したかどうかを判別できるでしょう。

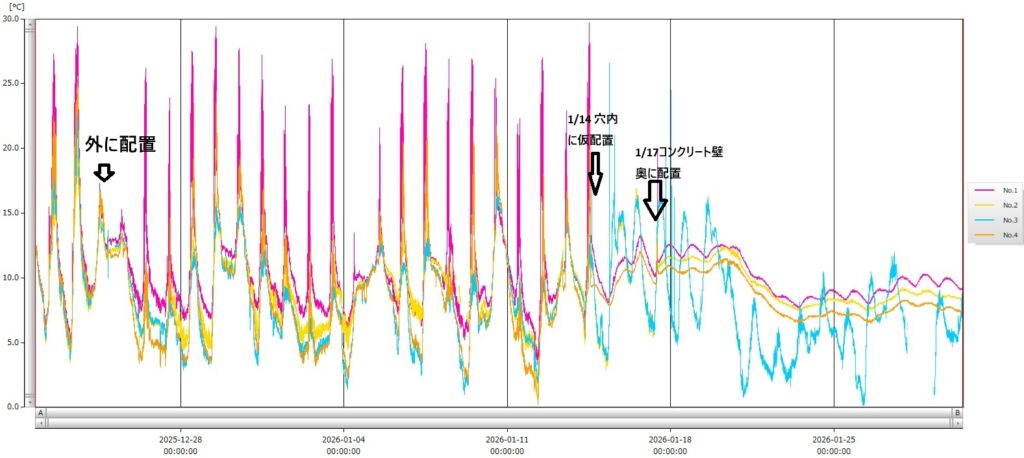

水検知シール 温度測定 今のところ気温が一瞬0℃になりましたが、コンクリート裏はそこまでは下がっていません。気温が下がってコンクリート内の温度が連動するところもあれば、連動しないところもあります。単純に外気温だけがコンクリート裏側の温度に効いているわけではないようです。

また、場所によって外気温の影響が異なるように見えます。

AE測定 [ EEPROM Data Analysis Report ] 顕著なAE信号検出はなさそうで、たまに何かを検出してはいますが、ほとんど発生していないようです。1/16がちょっと多い感じがしますが、今のところ顕著な問題は起きていなさそうです。

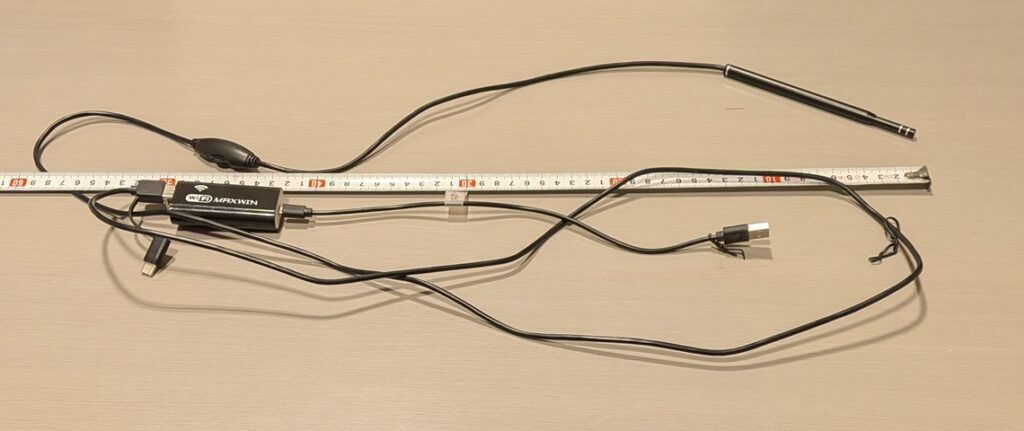

コンクリート壁穿孔工事関連 熱電対を設置した状況

中間まとめ 今のところ、新たに見えた事象は、コンクリート裏に隙間があるようにみえるということです。その隙間と、コンクリート奥の温度に関連性があるように見えます。つまり、隙間が大きいほど、外気温が下がっても温度が下がりにくそうということです。

それとは別に隙間に関係なく、タイミングによってどの面の温度が低くなるのかが変わりそうです。

今年はほとんど雨降っておらず、乾ききっている感じなので問題事象は発生しにくそうです。

新たな仮説 これまでの仮説はすべての面が均等にアイスレンズが成長するように考えていましたが、片面だけ発生するケースもありそうな感触です。つまり、東面と南面で交互に発生し隙間が広がったり、逆に押されてほとんどなくなったりすることが繰り返されたのかもしれません。

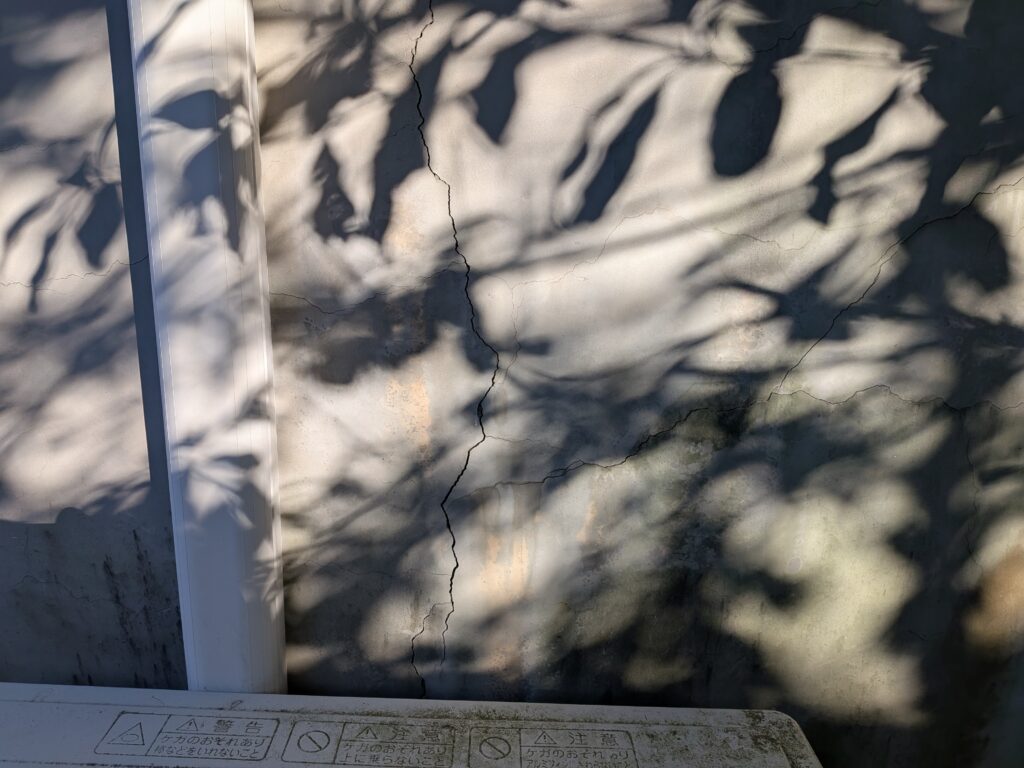

ひび割れ ここまでの仮説を補強する材料と言ってよいでしょう。

関連記事