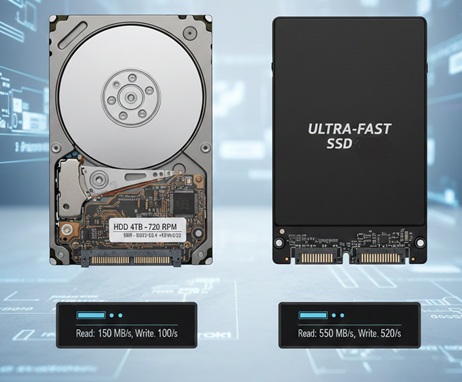

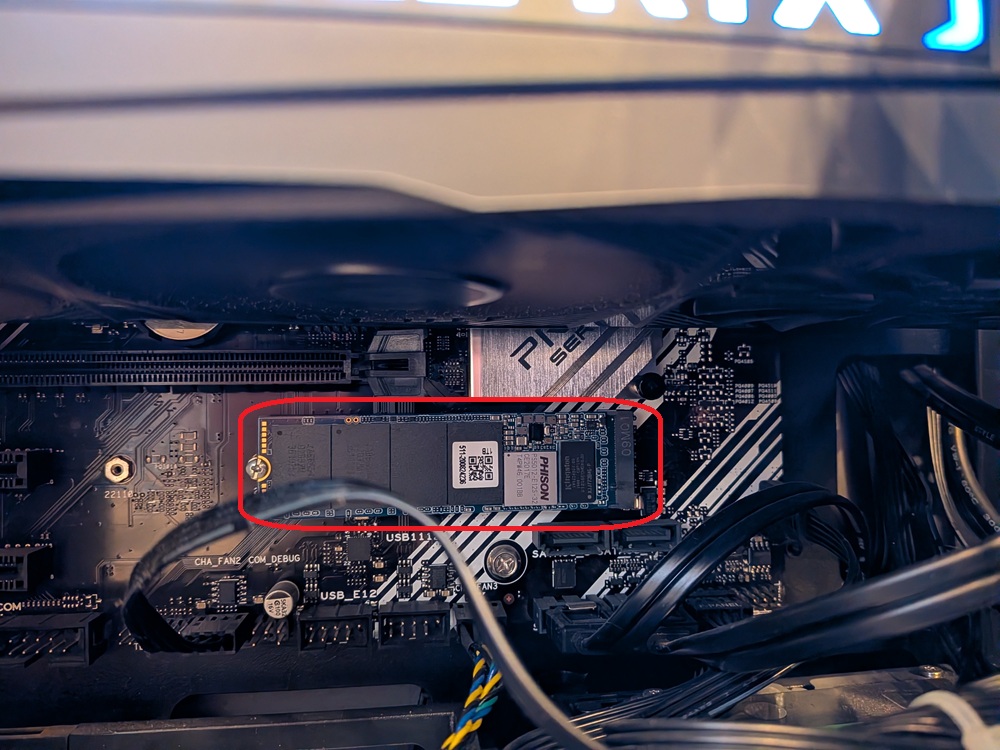

SSDは確かに高速なストレージである。しかし、その速さがいつも同じように感じられるわけではない。使い始めた直後は軽快でも、使い続けるうちに動きが変わったように感じることがある。そして新しいSSDに置き換えると、再び速くなったように見える。この違いは新旧の性能差だけで説明できるものではない。「SSDは速い」という前提を出発点に、その理由を、時間の変化とあわせてわかりやすく整理してみる。

前回までの話で、既に値段や速度以外に考慮するべきパラメータがあることは提示済みですが、その辺について具体的に踏み込んでいきます。

SSD の寿命と 速度・性能劣化

SSDは「速いストレージ」であることは間違いないが、その速度は時間経過とともに変化する。使い続けるうちに体感が変わる理由は、単なる“古くなった”という感覚ではなく、フラッシュメモリの性質と内部制御の変化にある。

フラッシュメモリは、書き込み(書き換え)を繰り返すことでセルの状態が少しずつ変化し、読み書きの安定性が低下していく。

これは抽象的な概念ではなく、物理的な劣化である。

ただし重要なのは、

劣化=すぐ故障

ではない

という点だ。

実際のSSDは、劣化を前提として設計されている。

セルの状態が変化しても、コントローラが管理処理を強めることで、データの安全性と動作を維持する仕組みになっている。

- 書き込み場所の分散(wear leveling)

- ガベージコレクション

- エラー訂正の強化

- キャッシュ挙動の変化

こうした制御が増えるほど、処理のオーバーヘッドが大きくなり、結果として速度や応答性が変化する。

「SSDが遅くなった」と感じる現象の多くは、この段階で発生する。

公式情報としての「寿命」とは何を指すのか

SSDの寿命は、一般に「書き込み可能回数」や「TBW(Total Bytes Written)」として示される。

これは製品が保証する使用量の目安であり、ここを超えた瞬間に故障するという意味ではない。

実際の現象はもっと緩やかで、

- 書き込み量の増加

→ セルの劣化が進む

→ エラー訂正量が増える

→ 管理処理が増える

→ 応答性・性能が変化する

という段階的な変化で進む。

ここで重要なのは、「寿命」は突然訪れるものではなく、

性能変化という形で先に現れるという点である。

SSDの寿命(信頼性)

エンタープライズSSDに関する主な考慮事項(性能劣化)

フラッシュ種類と書き込み耐性の違い

SSDの寿命や性能変化を理解するうえで、フラッシュの種類は避けて通れない。

SLC/MLC/TLC/QLCといった分類は、単なる世代差ではなく、1セルに保存するビット数の違いを示している。

- ビット数が少ない → 安定性が高い・書き込み耐性が高い

- ビット数が多い → 容量効率が高い・コストが低い

この設計差が、

- 書き込み可能回数

- エラー率の増加傾向

- 性能変化の現れ方

に影響する。

ただし、

「新しい=寿命が短い」

「古い=安全」

と単純には言えない。

現在のSSDは、コントローラ制御とエラー訂正技術によって、実用上の寿命を大きく伸ばしているためだ。

フラッシュ種類別「寿命回数の公式値まとめ」

| フラッシュ種別 | 代表的な公式P/E回数目安 | 主なメーカー資料 | 出典URL |

|---|---|---|---|

| SLC | 約50,000~100,000回 | Kioxia / Micron Technology | https://www.kioxia.com/ |

| MLC | 約3,000~10,000回 | Samsung Electronics / Micron | https://www.micron.com/ |

| TLC | 約1,000~3,000回 | Samsung / Kioxia | https://semiconductor.samsung.com/ |

| QLC | 約100~1,000回 | Micron / Kioxia | https://www.micron.com/ |

劣化は「確率」で進む

フラッシュメモリの劣化は、機械部品の摩耗のように直線的ではない。

同じ回数を書き込んでも、すべてのセルが同じ速度で劣化するわけではない。

あるセルは早く変化し、別のセルは長く安定する。

このばらつきを前提として、

- 書き込み場所の分散

- エラー訂正

- 再配置

が行われる。

つまりSSDは、

「壊れないようにする装置」ではなく

「壊れ始めても動き続けるようにする装置」

として設計されている。

そしてこの段階で現れるのが、

性能の揺らぎや応答の変化である。

性能低下は「故障の手前」で起きる

SSDの性能変化は、故障の結果ではなく、

むしろ故障を避けるための動作の結果として現れる。

- エラー訂正の増加

- 書き込み位置の再配置

- キャッシュ動作の変化

これらはすべて「延命処理」である。

そのため、

- 完全に壊れる前から

- 使用感だけが変わる

という現象が起きる。

ここが、HDDと大きく異なる点だ。

HDDは機械的障害として突然動かなくなるが、SSDは先に挙動が変わる。

「速度が落ちるSSD」と「普通のSSD」の境界

SSDは新品の状態が最も安定している。

書き込みが進むにつれ、

- 管理処理が増える

- 内部の再配置が増える

- 応答が変わる

この段階に入ると、

「速いSSD」から「普通のSSD」へと性格が変わる。

ここは故障ではない。

しかし、

体感としての「速さ」は確実に変わる

領域である。

エンタープライズ用途では、この状態を前提にした設計や評価が行われており、

一定条件下で性能が落ち着いた状態を「定常的なパフォーマンス」として扱う考え方もある。

まとめ:SSDは「速さが変化するストレージ」

SSDは速い。

しかし、その速さは永続的な特性ではない。

- 書き込みが進む

- 内部管理が増える

- 応答が変わる

この変化は異常ではなく、正常な動作の一部である。

重要なのは、

「いつ壊れるか」ではなく

「いつまで快適に使えるか」

という視点でSSDを見ることだ。

この視点に立つと、

SSDは単なる部品ではなく、

使い方によって性格が変わるストレージとして見えてくる。

補足

■「回数」は“理論上限”であり実寿命ではない

- SSDはウェアレベリングで書き込みを分散

- ECC(誤り訂正)・予備領域(OP領域)で寿命を延ばす

■メーカーは“回数”ではなくTBWで保証

現在のSSD製品仕様では:

- P/E回数 → 技術仕様

- TBW → 製品寿命保証

例:

- 500GB SSD → 150TBW

- 1TB SSD → 300TBW

TBWの正しい読み方

TBW(Terabytes Written)は、SSDの仕様表に必ず出てくる数値のひとつである。

直訳すれば「書き込み可能な総データ量」。つまり、そのSSDが生涯でどれくらいの書き込みに耐えられるかの目安を示したものだ。

SSDのフラッシュメモリは、書き込みのたびに少しずつ摩耗する性質を持つ。

メーカーは耐久試験を行い、「この程度まで書き込めば実用寿命として成立する」というラインをTBWとして提示している。

しかし、このTBWの読み方を誤ると、製品の実力を見誤る。

ときには「見かけ上は高性能に見えるが、実態は低耐久」というSSDを選んでしまう原因にもなる。

ここが、いわゆる「詐欺SSD」を見抜けるかどうかの分かれ目になる。

TBWは「寿命そのもの」ではない

まず重要なのは、TBWは「そこまで書いたら壊れる」という意味ではない、という点である。

- TBWは保証・設計上の目安

- 実際にはその前後でも動作はする

- ただし性能低下やエラー率上昇は起こりうる

つまりTBWは「故障ライン」ではなく、「メーカーが想定する健全な運用範囲」である。

ここを勘違いすると、

- TBWが大きい=絶対安全

- TBWが小さい=すぐ壊れる

という極端な判断になってしまう。

TBWは「容量」で割って見る

TBWの数字だけを見ても意味はない。

必ず 容量との関係 で見る必要がある。

例:

- 1TB SSDでTBW 600TB

- 1TB SSDでTBW 150TB

この2つは耐久性が4倍違う。

さらに言えば、

- 500GBでTBW 300TB

- 2TBでTBW 600TB

この場合、容量が4倍なのにTBWは2倍しかない。

セルの耐久性としては、むしろ後者の方が低い可能性がある。

TBWは「総量」ではなく、

1GBあたり何回書き換えられる設計か

を見る指標として使うのが本来の読み方である。

TBWが低いSSDに共通する特徴

TBWが極端に低いSSDには、いくつかの共通点がある。

- QLCなど低耐久セルの採用

- DRAMレス構成

- ウェアレベリングの簡略化

- 低価格重視の設計

これらはすべて「コストを下げる方向」の設計である。

つまりTBWは、単なる耐久値ではなく、

そのSSDがどこにコストをかけ、どこを削ったか

を読み取るヒントにもなる。

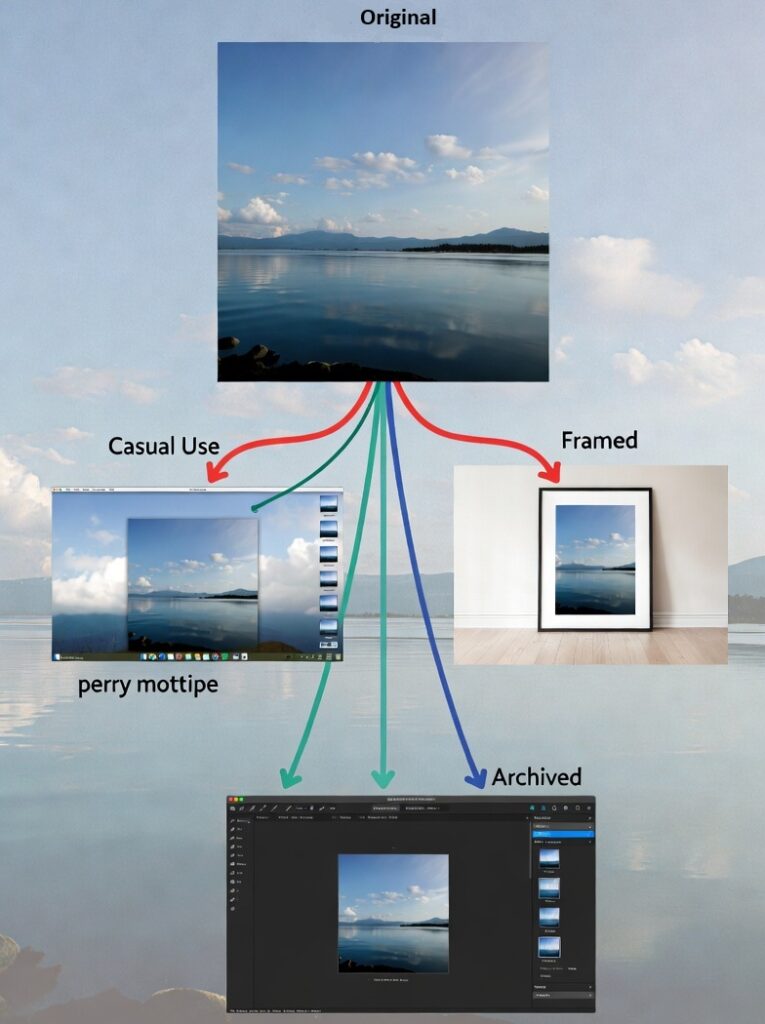

「速度仕様」よりTBWの方が本質を語る

カタログには必ず「最大読込速度」「最大書込速度」が並ぶ。

しかし、これらは短時間のピーク性能を示す値にすぎない。

一方TBWは、

- 長期運用

- 書き込みの蓄積

- 性能の維持

に関わる設計思想を表す。

速度は“瞬間”。

TBWは“時間”。

SSDを評価するなら、むしろ後者のほうが本質に近い。

「詐欺SSD」を見抜くチェックポイント

TBWを見るとき、次の視点を持つと判断が一気に変わる。

① 容量に対して極端にTBWが低くないか

② 同容量帯の平均値と比べてどうか

③ NAND種別(TLC/QLCなど)が非公開ではないか

④ 速度だけ強調されていないか

とくに、

- 速度表記が大きい

- TBWが小さい

- NAND種別が曖昧

この3点が揃うと、かなり警戒ゾーンである。

TBWは「使い方」とセットで読む

TBWは、ユーザーの用途によって意味が変わる。

- OS用途 → TBW消費は小さい

- 動画編集 → TBW消費は大きい

- キャッシュ用途 → 極端に消費が速い

TBWが高いSSDは「書き込み前提の設計」、

低いSSDは「読み出し中心の設計」と考えると理解しやすい。

結論:TBWは“性能表”ではなく“設計思想表”

TBWは単なる耐久値ではない。

- どのフラッシュを使っているか

- どこにコストをかけたか

- どんな用途を想定しているか

これらがすべて凝縮された数字である。

速度表は目を引く。

TBWは本質を語る。

SSDを見るとき、TBWを読む習慣がつくと、

製品の「中身」が見えてくる。

関連記事

関連リンク

https://www.kioxia.com/ja-jp/rd/technology/nand-flash.html

https://www.kioxia.com/ja-jp/rd/technology/multi-level-cell.html

https://www.kioxia.com/ja-jp/rd.html