南海トラフ巨大地震が 今後40年以内に発生する確率は「90%程度」 といわれている。明日にも起こるかもしれないかもしれないが、だいぶ先かもしれない。かといってずっと身構えているわけにもいかない。ちょっと揺れたからと言ってびくびくするのも疲れる。そこで、揺れる前にそれが巨大地震かどうか、どの程度の地震かわかるようにできれば、本当に揺れ始めるまえ数秒間に準備ができるだろう。かなり前から揺れ始める前にエリアメールで警報を受け取れる状態にはなっている。しかし、震源地や地震規模の情報は揺れ終わってから受け取る感じになっている。つまりアラートが鳴ってもどの程度の規模の揺れなのかを把握できていないので大げさな回避行動をとることはないだろう。これでは、本当に大きく揺れたときにその場にとどまるので精一杯かもしれない。

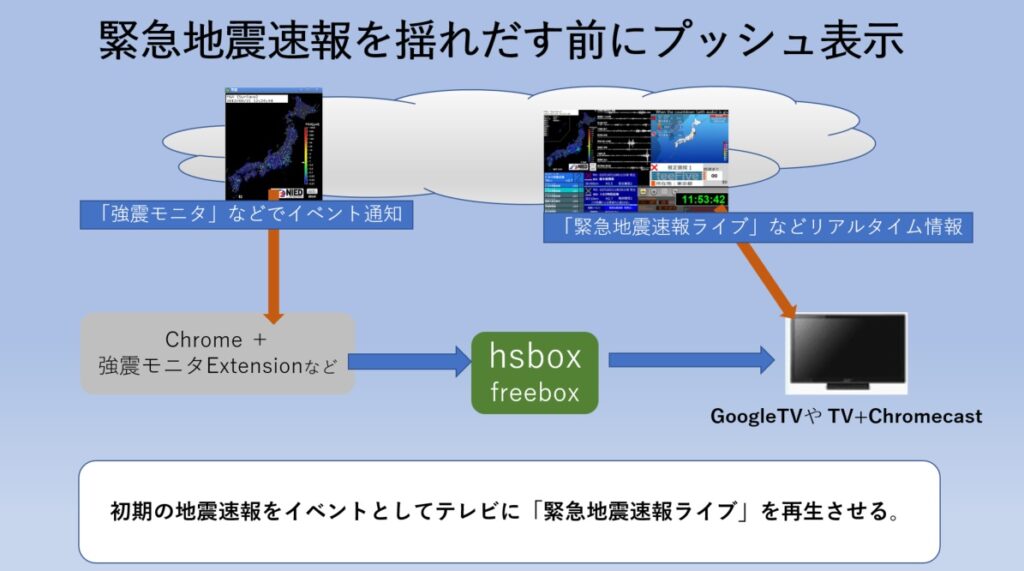

そこで、実際に揺れだす、どの程度前に状況把握できるのかトライしてみます。具体的には普通に生活している状態で、リアルタイムで監視されている地震観測網の情報での地震検知をキーにしてテレビに表示する。最初にテレビに表示された情報で、どの程度余裕をもって確認できそうか見る。

構成は次の通り。

「イベント通知」、「緊急地震速報ライブ」は複数方法がありそれぞれ選択することができます。

ここでは、すべて無料で構成できて、もっとも早く情報を得ることができるものを試してみます。

■システム構築、設定方法、設定手順

0)「イベント通知」方法の選択。 気象庁から提供されるリアルタイムデータなどをもとにしたイベントを使用します。いろいろなAPIでイベント情報が提供されていますが、できるだけ早いタイミングで(エリアや震度など)自分が欲しい情報拾えるものであればと何でもよいです。状況によっては有料のものを選択してください。IFTTTなどの連携Webサービスと組み合わせて連携する方法もあります。

ここでは、無料のものうちでも早い「強震モニタExtension」を選択しました。

1)Chromeにプラグイン 「強震モニタ Extension」追加します。

1-1)右上の「:」(点は3つ)をクリック

→「その他のツール」→「拡張機能」

1-2) 拡張機能の上の検索欄で 「強震モニタ」を検索

” 強震モニタ Extension”が見つかるのでこれを有効化する。

2) 「強震モニタ Extension」の設定

2-1)Chromeを再起動

2-2)右上の金槌のようなアイコン(拡張機能)をクリック。

2-3)一覧の中より「強震モニタ」をクリック

2-4)開いた 「強震モニタ」 ウインドウの真ん中下の「設定」をクリック

2-5) ”設定1”タブでエリアや通知震度などを設定

2-6)”設定2”タブで地震情報の送信URLを設定

※設定するURLは後述

3)hsbox(freeBox)を構築します。

詳細手順はつぎのURLを参照:利用開始までの準備

4)テレビに表示したい「緊急地震速報ライブ」などの対象を選択します。

URLを確認します。

例:https://www.youtube.com/watch?v=tcRvI1rSokk

このURLのパラメータ部分「 tcRvI1rSokk 」をコピーしておきます。

※このURLは時々変わるのでそのたびに更新が必要です。

5)hsbox(freeBox)での設定確認

パラメータでYouTubeをhsbox(freeBox)でテレビに表示できるか確認します。 スマホ向けの画面”コマンドボタン”を使ってテレビに表示するボタンを作成します。作成したコマンドボタンにポイントして、hsbox(freeBox)の操作用URLを確認します。

6) 「強震モニタ Extension」のURL設定

上の 2-6)のURL設定に 5)の操作用URLを設定します。

操作用URLの大体のパラメータ構成はつぎのとおりです。

http://<hsboxのIP>/sp/cbtn.php?tgt=<対象のデバイス名>&p2=<テレビに表示するYouTubeのパラメータ>&cmds=1

設定は以上です。

■検証状況

震度0未満の地震はかなり頻繁に発生しています。ゆれが到達する範囲が狭く、あまり参考にならないので、震度2以上の場合にイベントを飛ばして確認中です。映像データが取れたら公開しようと考えています。これまでに何回か震度3クラスの表示を見ることができています。震源地がどこなのかにもよりますが、感触としては揺れる3から5秒前に表示できそうです。継続して確認してみます。

2022/3/11追記 ■2022/3/10に発生した地震での検証結果を掲載しました。→ こちらへどうそ