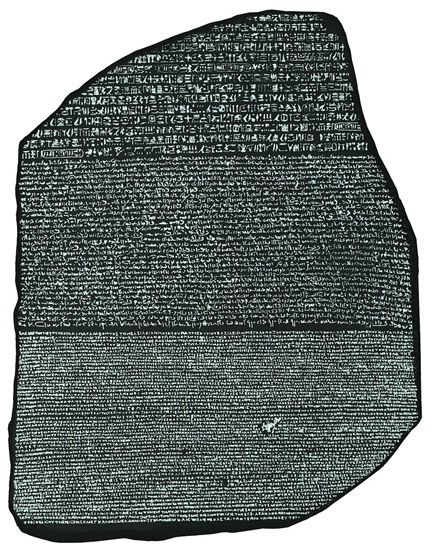

ロゼッタ・ストーン ── 読めた記録

記録は、残るだけではデータにならない。

そこに刻まれたものが、誰かに解釈され、意味を持った瞬間、初めて「使えるもの」になる。

ロゼッタ・ストーンは、まさにその象徴だった。

同じ内容が異なる文字で刻まれていたことで、人は古代の文字を読み解く手がかりを得た。

石そのものはただの記録だったが、「読めた」ことでデータになった。

それは、理解された記録だった。

チバニアン ── 残った記録

人が残そうとしなくても、痕跡は残る。

地層に刻まれた磁気の向きは、遥かな時間を超えてそのまま保存されていた。

意図も目的もなく、ただ存在し続けることで記録となったもの。

人の手によらない記憶も、この世界には確かにある。

それは、意図せず残った記録だった。

洞窟壁画 ── 残された記録

洞窟の壁に描かれた絵の多くは、その目的が明確には分かっていない。

祈りだったのか、記録だったのか、ただの表現だったのか。

それでも、数万年の時間を越えて残っている。

意味が分からなくても、残存そのものが価値を帯びる。

それは、理由が分からなくても残った記録だった。

「第2話 同じデータでも──意味や価値が違えば、別物になる」

粘土板 ── 使われた記録

やがて人は、残すために記録を作るようになる。

交易、約束、数量、出来事。

日々の営みの中で、記録は「使うもの」になった。

そこには、残るだけではない役割があった。

読み、参照し、必要に応じて書き直される。

それは、役割を持って使われた記録だった。

「第3話 記憶方式は階層ではない──すみ分けと多様性という考え方」

「第4話 parameter/使い分けの軸を定義する──データとデバイスの分析パラメータ」

石碑・金属刻印 ── 変わらない記録

一方で、書き換えないこと自体に価値が置かれる記録も生まれる。

石に刻まれた文字、金属に残された印。

そこには「変えてはならない」という意思が込められていた。

変わらないことで、信頼が生まれる。

時間が経っても同じであることが、意味を支える。

それは、変えないことに価値がある記録だった。

巻物・書物 ── 蓄えられた記録

知識は、単発の記録から連なりへと変わっていく。

巻物や書物は、断片ではなく「蓄積」を前提とした形だった。

一つひとつの記録が、積み重なり、つながり、参照される。

知識は保存されるだけでなく、増えていく。

それは、積み重ねられていく記録だった。

図書館 ── 集められた記録

記録は、単体ではなく集合として扱われるようになる。

書物が集められ、分類され、共有される場所が生まれる。

そこでは一つの記録ではなく、全体としての知識が意味を持つ。

記録は「個」から「群」へと変わった。

それは、体系として集められた記録だった。

口承 ── 人が担った記録

記録媒体が整う以前、人そのものが記憶の担い手だった。

語り継ぐことで知識は残り、世代を越えて伝えられた。

しかし、人がいなくなれば、それも消える。

記録は人の存在と切り離せなかった。

それは、人が背負っていた記録だった。

焼失した図書館 ── 失われた記録

集められた記録であっても、永遠に残るとは限らない。

火災や戦乱によって、多くの書物が失われてきた。

残したはずのものが、ある日突然消える。

保存されていることと、安全であることは同じではない。

それは、残したはずの記録だった。

未解読文字 ── 読めない記録

記録は存在していても、読めなければ使えない。

文字が残っていても、解釈の手がかりが失われれば、意味は閉ざされる。

そこに情報はある。

しかし、それを取り出す方法がない。

それは、存在していても使えない記録だった。

関連記事

https://mic.or.jp/info/2026/02/05/3-reasons-systems-feel-slower/