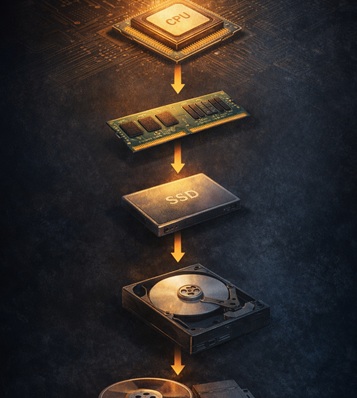

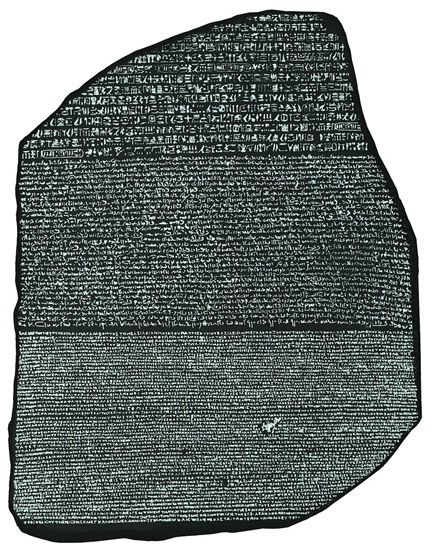

ここで扱うのは「記憶や記録、データ」です。 昔は、メモリと外部記憶装置は、上下の関係となるように階層モデルとして定義され、別な階層に位置づけられてきた。それはCPUに近い順に上に配置する構成である。

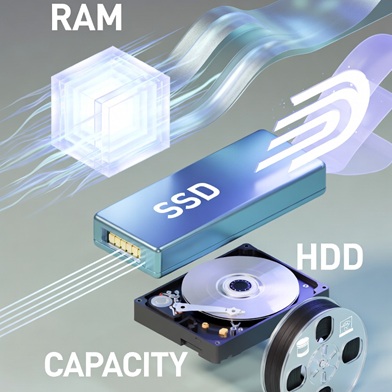

CPU内 ⇒ RAM ⇒ I/Oを通して、HDD、磁気テープ といった具合である。

時は経て、MD、CD-R、DVD-RW、Flash、SSD、クラウド(実態はHDDやSSD)とさまざまなタイプの記憶メディアが登場しては消えていった。そのような中でもHDDはSASI⇒SCSI⇒Fire。。。 と進化し続けている。

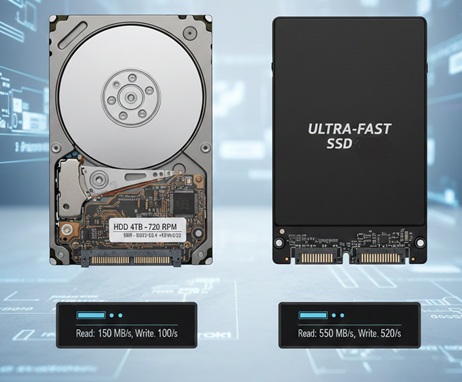

最近では、SSD(Flash)への依存が急速に進んできた。その弊害にはあまり着目されないまま。

「速いほど上、遅いほど下」なのか?

コンピュータの記憶装置は、よく「階層」で説明される。

上には速いもの、下には遅いもの。

上は高価で、下は安価。

そして、上ほど“優れている”と無意識に感じてしまう。

RAMがあり、SSDがあり、HDDがあり、そのさらに下にアーカイブ用の媒体がある。

この並びを見たとき、多くの人は「上位」「下位」という言葉を自然に当てはめる。

しかし、本当にそれらは、上下の関係なのだろうか。

“メモリの序列”という説明は、現実を表しているのか

たとえば、速い装置が“上”だとする。

では、速いものだけを選び続ければ、最も良い構成になるのだろうか。

すべてを高速な媒体に置けば、それで問題は解決するのか。

現実は、どうもそうではない。

あるものは長く残る。

あるものはすぐ消える。

あるものは書き換え続けられる。

あるものは、書き換えないこと自体に意味がある。

それらは単純な序列で並べられるものではない。

それぞれが、異なる役割を持って存在している。

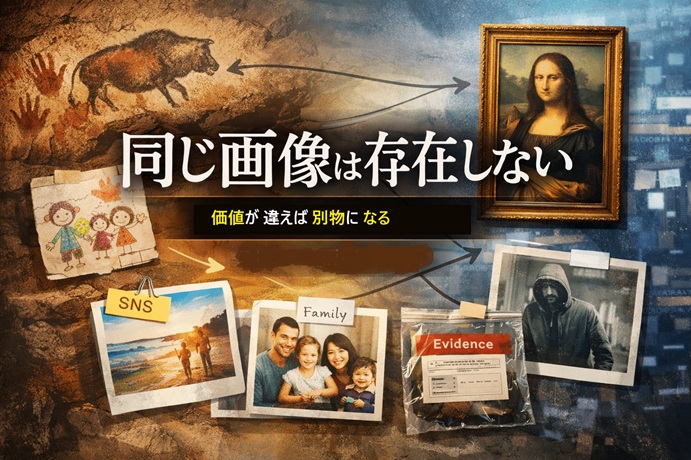

記憶は「優劣」ではなく「役割」で存在する

記憶装置を「優れているかどうか」で見ると、比較は単純になる。

速いか、遅いか。

高いか、安いか。

新しいか、古いか。

しかし、現実の運用はその軸だけでは説明できない。

頻繁に書き換えられるもの。

長期間そのまま残されるもの。

すぐに取り出されるもの。

ほとんど触れられないもの。

同じ“記憶”という言葉の中に、まったく異なる性質の役割が共存している。

それは、上下ではなく、並び立つ関係に近い。

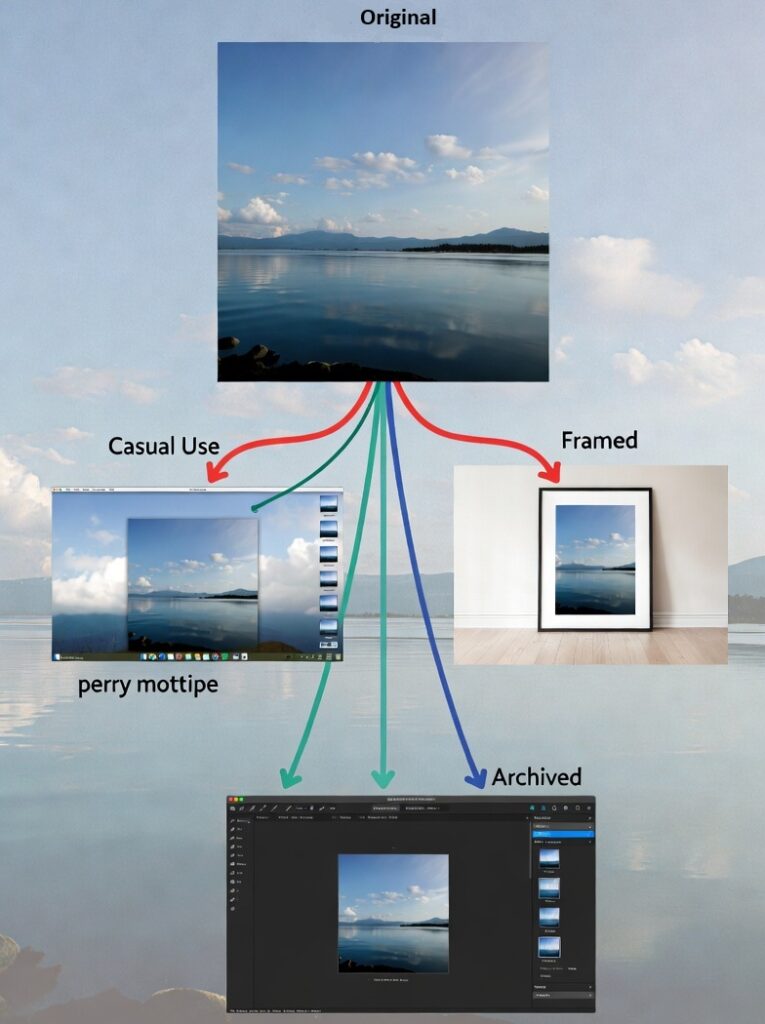

RAM → SSD → HDD → テープ…は本当に“階段”なのか

教科書的な図では、記憶装置は階段状に描かれる。

上に行くほど速く、小さく、下に行くほど遅く、大きくなる。

しかし、その図は「理解しやすい説明」であって、

必ずしも現実の姿をそのまま表しているわけではない。

階段として見ると、「どれを選ぶか」という発想になる。

だが実際には、「どれをどう組み合わせるか」という判断が求められる。

階段の一段を選ぶのではなく、

複数の段を同時に使うことができるものである。

すみ分けによって成立する全体、速さ・容量・寿命・コストが共存する構造

記憶方式を、上下ではなく「すみ分け」で捉えてみる。

すると、見え方が変わってくる。

すぐに使われるものが置かれる場所。

長く残されることを目的とする場所。

書き換え続けられることが前提の場所。

触れられないこと自体に意味がある場所。

それぞれは、別の条件で存在している。

どれかが優れているのではなく、

役割が違うだけなのだ。

多様性 単一の装置ですべて賄えるものはいまのところ存在しない 目的次第で「なにが最適か」は変わる

もし、記憶方式がひとつしかなければ、

世界はもっと単純だったかもしれない。

しかし現実には、多様な方式が同時に存在している。

それは、過渡期だからではない。

役割が違うから、消えないのだ。

速さが必要な場面。

長く残すことが必要な場面。

書き換えられることが重要な場面。

変わらないことが重要な場面。

それぞれの要求が異なる以上、

ひとつに集約されることはない。

“速い=正義”という直感の危うさ

新しいものは速い。

速いものは便利だ。

だから、それに置き換えていけばよい。

そう考えるのは自然だ。

しかし、その直感だけで進むと、見えなくなるものがある。

速いことと、残ること。

便利なことと、失われないこと。

それらは必ずしも同じ方向を向いていない。

速くて大容量で安ければ「全部これにすればよい」という発想の落とし穴

ある方式が登場すると、「これで統一すればよい」という声が必ず現れる。

だが、統一は単純化であり、

同時に、役割の切り捨てでもある。

すべてを一種類に寄せた瞬間、

満たせなくなる条件がどこかに生まれる。

記憶は、単一の正解に収束するものではない。

記憶方式は並列に存在する

上下ではなく、横に広がる関係。

優劣ではなく、役割の違い。

選択ではなく、組み合わせ。

記憶方式をそのように捉えたとき、

はじめて全体像が見え始める。

どれが正しいかではなく、

どこに置くか。

どう組み合わせるか。

その問いが、ようやく意味を持ち始める。

関連記事

SSDは本当に速くなったのか?- 3年後に感じる“あの重さ”の正体 –